L'âge des Fake Tech

Un manifeste techno-sceptique : oubliez l'ère de la High Tech ou l'idée de Low Tech, nous entrons dans l'âge des "Fake Tech"...

Pour inaugurer cette newsletter, je vous propose un texte exclusif rédigé il y a près d’un an et remis quelque peu au goût du jour. Il s’agissait d’un “long format” conçu comme le condensé d’un futur essai. Essai dont j’ai débuté l’écriture, avant de la mettre en pause faute de temps.

Bonne lecture et meilleurs vœux pour 2025 !

Christophe “Politicoboy”.

L’âge des “Fake Tech”

À en croire Travis Kalanick, cofondateur et ancien PDG d’Uber, les embouteillages allaient rapidement devenir de l’histoire ancienne, grâce au partage de trajets permis par son application. D’autres s’imaginaient que les tunnels creusés par la Boring Company d’Elon Musk pour propulser des Tesla à 200 km/h résoudraient le problème. Une chose semblait certaine, l’avènement imminent de la voiture sans pilote, 100 % autonome, réglerait la question du trafic. Mais également de la sécurité routière et de l’espace gigantesque accaparé par la voiture dans nos villes, en remplaçant l’essentiel du parc automobile par des robotaxis. Pour les petits trajets, les trottinettes électriques en libre-service louées à l’aide d’un smartphone feraient l’affaire. Pour les grandes distances, l’Hyperloop devait remplacer le train et l’avion en expédiant 3360 passagers par heure à 1130 km/h dans des tubes maintenus à très basse pression. Si cet arsenal technologique ne suffisait pas à sauver notre planète, l’humanité pourrait migrer vers Mars à l’aide de fusées réutilisables.

Cela fait au moins dix ans que ces bonds technologiques sont censés être imminents. Comme le premier vol habité vers la planète rouge, qui devait avoir lieu « en 2024 » et le « million de robotaxis » Tesla dès 2020. À l’exception de la trottinette électrique – interdite dans de nombreuses villes à la demande des riverains - l’échec est patent. Et on ne parle ici que du secteur des transports.

No Future

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication issues de la Silicon Valley devaient changer nos vies, comme Steve Jobs avait « changer le monde » avec son baladeur mp3 et son site de téléchargement payant de morceaux de musique, dont personne ne se souvient. L’ordinateur personnel allait nous émanciper. Internet serait un formidable puits de connaissance, vecteur de démocratie. Les réseaux sociaux connecteraient l’humanité tout entière. Netflix allait révolutionner le divertissement, Amazon livrerait ses colis par drones jusqu’au fin fond de l’Afrique, Air BnB résoudrait la crise du logement et Soylent éradiquerait la faim dans le monde. WeWork proposait de réinventer le travail avec ses open spaces en libre-service tandis que les Non Fungible Tokens (NFT) allaient révolutionner la création artistique et le jeu vidéo. L’intelligence artificielle gavée au “big data” diagnostiquerait nos problèmes de santé avant qu’une hospitalisation soit nécessaire. Combinée à la biogénétique, la Silicon Valley ferait bientôt de nous des hommes augmentés par des puces connectant un ordinateur à notre cerveau, évoluant dans le métavers puis immortels avec l’avènement de la cryogénie et de l’Intelligence artificielle générale. En attendant que les prédictions de Yuval Harari se réalisent, les cryptomonnaies allaient remplacer les banques centrales, propulser l’arrivée du web 3.0 et permettre l’avènement d’une finance décentralisée fonctionnant sur la blockchain.

Fake tech ou “failed tech” ?

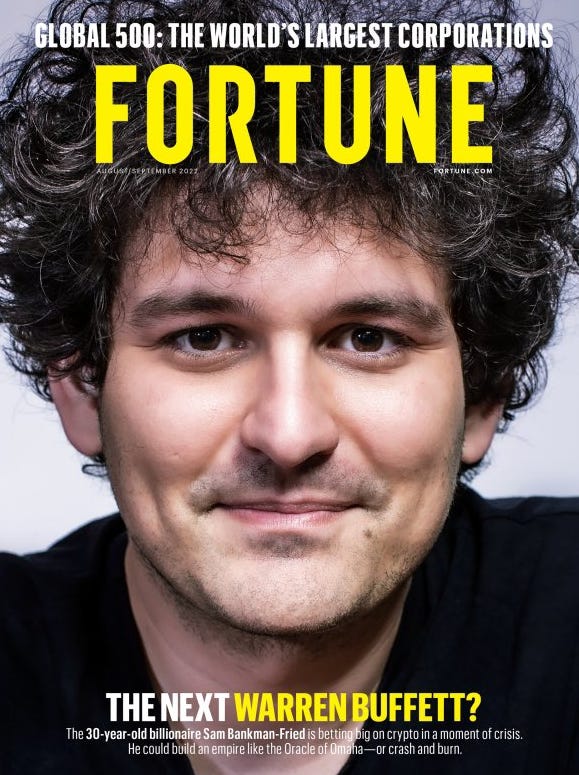

Si on met de côté les authentiques escrocs qui croupissent en prison après avoir fait la une d’une presse économique convaincue d’avoir trouvé le nouveau Steve Jobs (Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos) ou le prochain Warren Buffet (Sam Bankman-Fried, fondateur du courtier en cryptomonnaie FTX), force est de constater que la « Tech » n’a pas tenu toutes ses promesses. WeWork a déposé le bilan après que son CEO ait miraculeusement échappé à la prison, Elon Musk a discrètement mis fin aux tests d’Hyperloop, idée absurde lancée dans le but de torpiller le projet de TGV californien. Hyperloop one, la startup la mieux financée pour développer la technologie, a fait faillite. 95 % des NFT ne valent plus rien. Uber a augmenté les embouteillages et renoncé à ses robotaxis, Air BnB a aggravé la crise du logement et la criminalité dans de nombreuses villes. Après dix ans de développement et dix milliards de dollars engloutis, Apple a mis fin à son projet de voiture autonome. Depuis, la Pomme peine à écouler son casque de réalité virtuelle lancé en grande pompe. Facebook a renoncé au Libra, sa monnaie électronique qui devait concurrencer le dollar. Devenu Meta pour limiter les problèmes d’image liés aux effets néfastes de son réseau social (génocide en Asie, élection d’autocrates dans des démocraties fragiles…) il devait embarquer l’humanité dans le Métavers, un monde accessible grâce aux casques de réalité virtuelle. Quarante milliards de dollars d’investissement jetés par les fenêtres plus tard, même les concepteurs du Métavers et employés de Facebook refusent d’y passer leur temps libre. Amazon a stoppé son programme de drone suite au crash d’un prototype lors des phases de test. Bird, le champion de la trottinette électrique, a déposé le bilan. Lyft, principal concurrent de Uber, licencie à tour de bras. Le fondateur d’OceanGate, société d’exploration sous-marine, a péri avec sa start up au fond de l’Atlantique lors d’une plongée commerciale sur l’épave du Titanic. Silicon Valley Bank, l’institution spécialisée dans le financement de toutes ces innovations, a déposé le bilan suite à une des paniques bancaires les plus stupides de l’Histoire, initiée par ses propres clients s’autoconvainquant du risque de faillite sur des boucles de messageries électroniques.

La ligne séparant les pyramides de Ponzi propres aux cryptomonnaies d’une entreprise à la pointe de l’innovation comme OpenAI apparait plus floue que voudrait nous le faire croire le récit médiatique dominant. Volontairement provocateur, mon concept de “Fake Tech” permet de faire la jonction entre une entreprise frauduleuse dont le modèle économique repose sur le vernis de l’innovation avec le cas d’une technologie ayant simplement échoué à tenir ses promesses, qu’elles eût été fausses ou sincères. Le terme peut être compris à plusieurs niveaux : celui de “fausse technologie” visant à tromper le consommateur et l’investisseur sur ses capacités réelles et celui de “failed tech” ou produit n’ayant pas fonctionné. L’autopilote équipant les Tesla appartient à la première catégorie, le Métavers de Zuckerberg à la seconde. À ces deux extrêmes s’ajoutent les innovations qui fonctionnent sans résoudre les problèmes qu’elles étaient censées traiter ou entretiennent volontairement une forme d’illusion au sujet de leurs capacités.

Philosophiquement, le concept peut également servir de matrice pour décrire les mensonges et illusions inhérentes aux nouvelles technologies et les exagérations fréquemment déployées pour assurer leur promotion. Citons le mythe de la dématérialisation de l'économie numérique, entretenu à coup d’un vocabulaire bien choisi. Lorsqu’on parle de surfer sur la toile ou dans le cloud, la première image qui vient à l’esprit n’est pas celle d’un gigantesque data center avalant 16 millions de litres d’eau par jour et nécessitant sa propre centrale à charbon.

Parler de Fake Tech entraine deux objections parfaitement compréhensibles. La première, de nature technique, consiste à affirmer qu’il ne s’agit que d’une question de temps avant que les promesses technologiques se matérialisent. Les cryptomonnaies n’ont pas supplanté le système financier mondial et fait advenir le web 3.0 ? Laissez leurs dix ans de plus, le temps que le taux d’adoption explose ! La voiture autonome continue de provoquer des accidents sur des parcours urbains prédéterminés ? Il suffit d’entrainer une année de plus les Intelligences artificielles qui les pilotent ! De même, les progrès fulgurants des modèles de langages types ChatGPT prouveraient que nous sommes à l’aube d’une révolution. Les sceptiques se voient ainsi accusés de ne pas comprendre le fonctionnement des technologies qu’ils critiquent ni leur formidable potentiel…

La seconde objection semble plus pertinente. Elle consiste à souligner l’impact indéniable de la Tech. Les dizaines de millions d’emplois promis à la destruction n’ont pas disparu, mais la révolution technologique a profondément disrupté le travail, en affaiblissant les droits des salariés, en précarisant l’emploi et en instaurant un système de surveillance généralisée qui broie les manutentionnaires d’Amazon et pousse près d’un cadre sur deux au burn-out. Certes, la colonisation de Mars et l’Intelligence artificielle dotée d’une conscience appartiennent au domaine de la Science-Fiction, mais SpaceX vampirise l’espace orbital avec ses constellations de satellites qui permettent à Elon Musk d’accumuler un pouvoir considérable. Nous sommes soumis à un capitalisme de surveillance étatique où, en plein Paris, la vidéo généralisée s’accompagne d’une reconnaissance faciale n’ayant plus rien à envier au régime chinois. De nombreuses entreprises utilisent l’IA pour justifier des plans de licenciement arbitraires. Nos enfants subissent les conséquences néfastes de l’addiction aux écrans et réseaux sociaux. Et l'armée israélienne a déployé avec “succès” des programmes d’IA pour cibler délibérément des dizaines de milliers de civils palestiniens.

Le mythe du progrès numérique

Sans chercher à éviter cette critique pertinente, une prise de hauteur s’avère utile. Le concept de Fake Tech ne s’applique pas uniquement à des innovations et technologies spécifiques, mais à un système tout entier.

Nonobstant l’impact de la révolution numérique, un mystère persistant interroge les économistes : l’avènement de l’informatique, suivie par celui d’Internet et de l’Intelligence artificielle, n’a pas généré de gain de productivité significatif. C’est la première fois qu’une révolution industrielle s’avère sans effet notable sur l’indicateur principal de progrès économique, à savoir la richesse produite par heure de travail humain fourni. Exit les scénarios d’augmentation du temps libre grâce à l’automatisation, bienvenue dans l’ère de la précarisation généralisée.

“Le progrès technologique devait automatiser les métiers ennuyeux pour qu’on puisse consacrer plus de temps à l’art et la poésie. Mais c’est l’art et la poésie qu’on automatise, pour qu’on puisse passer nos journées dans des métiers pénibles, fliqués par un algorithme”.

Molly Crabapple, artiste et écrivaine américaine

Il s’agit d’un fait facilement observable dans tous les pays développés : depuis les années 1980, et encore davantage après 2005-2008, la productivité stagne et les taux de croissance baissent. Il n’existe pas de preuve plus limpide de l’échec des promesses portées par la Silicon Valley et le solutionnisme des « Big Tech ». L’auteur américain Jason E. Smith estime ainsi que la troisième révolution industrielle a créé “des jouets, pas des outils” avant de conclure “l’âge de l’informatique est un raté”. Du point de vue macroéconomique, c’est indiscutable. Le prix Nobel d’économie Robert Solow a donné son nom à ce paradoxe. En 1987, il déclarait : “on trouve des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité”. En 2011, l’économiste libertarien Tyler Cowen publiait “La grande stagnation : comment l’Amérique a mangé tous les fruits de la croissance, est tombée malade et se relèvera”. Il expliquait sa thèse au New York Times dans des termes explicites : “Bien sûr, l’ordinateur personnel et son cousin le smartphone ont introduit des changements profonds. Et de nombreux biens de consommation et services sont plus abondants et de meilleure qualité. Mais comparé aux transformations que ma grand-mère à vécu, l’expérience du quotidien n’a pas fondamentalement changé”. La puissance de calcul des microprocesseurs de votre smartphone est largement supérieure à celle de l’ordinateur ayant envoyé Amstrong sur la Lune. Mais cette puissance inouïe sert majoritairement à s’insulter sur les réseaux sociaux. Posez-vous la question suivante : préférez-vous vivre sans smartphone, ou sans frigo et machine à laver ? Dans sa leçon inaugurale au Collège de France (2015), l’économiste libéral Phillipe Agion reconnaissait également le problème en interrogeant “pourquoi l’accélération de l’innovation ne se reflète pas dans la croissance et la productivité ?". Et on parle d’un théoricien de la destruction créatrice considérant l’innovation comme mécanisme clé de la croissance, pas d’un marxiste buté.

Dans “Techno féodalisme, critique de l’économie numérique” l'économiste Cédric Durand cite trois apories du consensus de la Silicon Valley : l’ère numérique n’a pas libéré les travailleurs (dont le conditions de travail se dégradent y compris dans les start up), ni permis d’inverser la tendance au ralentissement de la croissance. Loin d’avoir débouchée sur un capitalisme entreprenarial fait de petites entreprises, elle a accéléré la création de monopoles permettant aux géants du numérique de s’extraire des contraintes du marché pour accumuler des rentes.

Et l’Intelligence artificielle générative ? Ne va-t-elle pas remettre en cause ce techno-scepticisme archaïque ?

Artificielles intelligences

Après l’enthousiasme autour d’Uber et d’Airbnb, où il était question de répliquer ce modèle pour partager jusqu’à sa machine à laver, puis la hype autour des voitures autonomes et l'euphorie pour les cryptomonnaies, l’Intelligence artificielle générative est indéniablement le nouveau secteur à la mode. Et cette fois-ci, nous jure-t-on, c’est du sérieux. Des millions d’emplois seraient menacés et d’innombrables métiers voués à la disparition imminente.

Même s’ils ne prétendent pas toujours être infaillibles ou supérieurs à l’être humain, les larges modèles de langage (LLM) propres à l’IA générative, tels que ChatGPT-4 et ses concurrents, reposent sur des concepts visant à entretenir une illusion. Celle d’un programme capable de réfléchir et créer, alors qu’il ne fait que de deviner la suite de mots la plus crédible à l’aide d’une approche probabiliste reposant sur l’interpolation des données utilisées au cours de la phase d'entrainement du modèle. De même, la génération d’image se fait via un processus de tatonnement probabiliste, pas via une compréhension de l’objet créé.

Le terme artificiel sied parfaitement à ces “intelligences”. Elles reposent sur une quantité de travail humain phénoménal pour entrainer et concevoir les modèles, puis une puissance de calcul générant une pollution indécente pour les faire fonctionner. Enfin, leurs développeurs font désormais face à une pénurie de données pour entrainer leurs modèles, au point de se tourner vers les données “synthétiques”, c’est-à-dire générées par des IA…

Outre la question de la fiabilité se pose aussi la question de la rentabilité. Open AI brule plus de 5 milliards de dollars par an en frais de fonctionnement. Les géants de la Silicon Valley reconnaissent que le développement de l’IA va nécessiter une hausse considérable de la production d’électricité, au point de proposer de mettre la lutte contre le réchauffement climatique entre parenthèses. Signe que l’on se dirige vers une impasse, Microsoft vient de mettre en pause un mégaprojet de data center. Sequoia Capital, un de plus gros fond en Capital risque de la Silicon Valley, tirait récemment le signal d’alarme en parlant de “bulle de l’IA”. Même Goldman Sachs, dans un rapport sobrement intitulé “L’IA générative : trop d’investissements, pas assez de bénéfice ?” mettait en doute le caractère révolutionnaire de cette technologie. Il s’ajoute aux multiples études démontrant le manque d’efficacité des IA génératives, dont le déploiement tend à provoquer des baisses de productivité dans les entreprises qui y ont recours. Les IA génératives rendraient les étudiants, médecins, consultants, programmeurs et globalement trois travailleurs sur quatre moins productifs. Dans bien des cas, le recours à l’Intelligence Artificielle reste trop cher par rapport au travail humain. Ce qui expliquerait ces nombreux exemples d’entreprises vendant des services présentés comme “fonctionnant grâce à l’IA” tout en réalisant les tâches à l'aide de travailleurs payés au clic. Vous aviez dit “Fake Tech” ?

“Fake it until you make it”

Le point commun entre les nombreuses technologies évoquées plus haut tient dans leur modèle de financement. Comment Uber a-t-il pu s’imposer face aux taxis conventionnels, les trottinettes électriques envahir nos villes, Tesla vendre ses voitures à perte pendant des années, Facebook devenir le réseau social de référence et OpenAI poursuivre le développement de Chat-GPT malgré les couts faramineux ? Réponse : le Capital risque.

Le succès de la Silicon Valley est souvent attribué à des facteurs visant à culpabiliser les Gaulois réfractaires que nous serions. Sous le soleil californien, la culture entrepreneuriale serait différente. L’échec serait récompensé, l’audace saluée et la prise de risque une vertu incontestable. La semaine de 80 heures est d’autant plus acceptable qu'elle serait la clé pour transformer une modeste star up en fabrique à millionnaires, selon une fable savamment entretenue. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sam Altman… combien de « self-made-men » ont-ils quitté l’Université avant la fin de leurs études pour fonder leurs entreprises ? L’impact de cette prétendue culture entrepreneuriale est largement exagéré, comme le montre brillamment Anthony Galluzo dans “Le mythe de l’entrepreneur” (La découverte, 2022).

En second lieu vient l’explication du tissu industriel. Au rôle central joué par l’Université de Stanford, tant en matière de recherche que d’activation des réseaux et de partenariat avec le privé, s’ajoute une myriade d’entreprises et laboratoires de recherche constituant un véritable écosystème. Ce maillage permet à la fois de concentrer, attirer et former des ingénieurs de talents, mais également de faciliter la collaboration, l’émulation et les synergies. La mise en place de ce tissu industriel n’a pas été permise par le doux climat californien ni par l’esprit pionnier qui animerait des Américains rebelles biberonnés à la contre-culture des années 1960. Mais bien par l’investissement sonnant et trébuchant piloté par la puissance publique. D’abord à travers l’industrie de défense, première consommatrice de composants électroniques et transistors dans l’après-guerre, implantée en Californie pour son accès au Pacifique et la présence d’Universités axées sur l’ingénierie dès les années 1930. Cette présence militaire a elle-même attiré de nombreuses entreprises, espérant obtenir des contrats juteux.

Ensuite, par les nombreuses aides publiques à la recherche, dont le résultat le plus connu est le développement d’Internet. Ce tissu industriel et les subventions massives ont permis l’émergence d’un nouveau mode de financement des entreprises, celui du Capital risque.1

L’idée est simple. Investir très tôt dans des start up n’ayant pas grand-chose d’autre à offrir qu’une idée et les compétences de leurs fondateurs. Si de nombreux paris sont voués à l’échec, il suffit d’un gros succès pour toucher le jackpot. Or, ces premiers capital-risqueurs (Venture Capitalist ou VC en anglais) ne financent pas à l’aveugle des entrepreneurs en jean et baskets, adeptes des trips sous acide et peu enclins à prendre des bains. Ils apportent leur propre expérience, savoir faire, réseaux et contacts.

Prenons Mark Markkula, le véritable fondateur d’Apple. En décidant d’aider Steve Jobs et Steve Wozniack à commercialiser leur Apple 2, cet ancien cadre de Fairchild Semiconductor et Intel ne s’est pas contenté de prendre un quart du capital de l’entreprise en déposant un premier chèque de 91 000 dollars (l’équivalent de 460 000 dollars en 2023). Il a obtenu une ligne de crédit de 250 000 $ auprès de Bank of America (1,3 million de dollars aujourd’hui), rédigé le business plan, déposé les statuts de l’entreprise et réparti le capital pour laisser 25 % des parts disponibles aux futurs investisseurs. Puis il a recruté un PDG à même de gérer l’irascible Steve Jobs, sollicité ses réseaux et convaincu de nombreuses personnes de prendre des parts dans l’entreprise afin de permettre le lancement de la production. Steve Jobs est souvent qualifié de génie visionnaire ayant “compris” que l’ordinateur personnel serait une mine d’or, Wozniak étant présenté comme l’inventeur et informaticien hors pair. Mais c’est bien Markkula qui déclara aux deux amis “nous serons une entreprise du top 500 de Fortune dans deux ans, nous sommes au début d’une industrie, ces opportunités se présentent une seule fois par décennie” avant de rédiger un mémo détaillant les trois principes qui guideraient Apple (et Steve Jobs) pour les années à venir. La vision de Jobs se limitait à vendre les plans de l’Apple 2 à des entreprises installées pour quelques centaines de milliers de dollars. Markkula et Wozniak en ont fait un multimillionnaire à 23 ans.2

Avant lui, le financier Arthur Rock avait lancé Fairchild Semiconductor puis Intel. Avec le temps, le capital risque s’est structuré. Des fonds d’investissement gérés par des organismes spécialisés, tels que Sequoia Capital, A16z ou Soft Bank, ont fait du « Venture capitalism » un métier. Abreuvées d’argent gratuit à partir des années 2010, grâce au quantitative easing et aux taux d’intérêt négatifs de la FED, ces structures ont été en capacité d’arroser tous les projets plus ou moins porteurs. D’autant plus qu’avec ses retours sur investissement mirobolant, la Tech est devenue la destination privilégiée du capitalisme mondialisé pour réinvestir les profits. Dans cet environnement d’abondance, le capital risqueur n’a plus besoin de miser sur une start up capable de dégager un gros chiffre d’affaires et un joli taux de rentabilité, mais simplement une jeune entreprise montrant un taux de croissance d’utilisateurs à deux chiffres. De quoi justifier une introduction en bourse flatteuse ou une offre de rachat démesurée. Après avoir empoché le jackpot, les Venture Capitalist et les entrepreneurs ayant fondé l'entreprise n’auront pas à subir les conséquences d’un flop potentiel. C’est précisément ce que déplorait Chamath Palihapitiya, Venture capitaliste issu de Facebook, dans une conférence de 2021 où il compare la Silicon Valley à une pyramide de Ponzi.

Avec ce système, un bon entrepreneur n’a plus besoin d’être un scientifique de très haut niveau comme Gordon Moore (Intel), un informaticien de génie type Steve Wozniack (Apple) ou un programmeur doué à la Bill Gates, mais simplement un commercial capable de « pitcher » son idée aux VC et de faire la couverture des magazines. Elizabeth Holmes et Sam Bakman-Fried se sont avérés des fraudeurs, mais il suffit de parier sur le bon cheval une fois pour recouvrir ses pertes et faire fortune.

La preuve par Musk

Elon Musk fonde sa première entreprise en 1995 avec son frère Kimbal et l’argent de ses parents (quelque 200 000 dollars de l’époque). Zip2 vise à mettre au point un annuaire en ligne de type pages jaunes, un nouveau concept alors qu’Internet vient tout juste de devenir accessible au grand public. Après des débuts difficiles, les frères Musk parviennent à obtenir 3 millions de dollars de financement de la part d’un VC. “Ils avaient fabriqué un faux ordinateur géant pour impressionner les investisseurs visitant leurs bureaux”, relate le premier biographe d’Elon Musk, Ashley Vance. Suite à leur investissement, les VC installent un PDG compétent à la place d’Elon Musk et recrutent des programmeurs pour réécrire entièrement le logiciel. La professionnalisation de la start up passe également par un changement de stratégie en termes d’approche commerciale. Malgré tout, le caractère toxique d’Elon Musk participe à la situation précaire de l’entreprise, qui évite le dépôt de bilan grâce à une offre de rachat miraculeuse. Quelques semaines avant l’implosion de la bulle Internet, Compaq acquiert Zip2 pour 300 millions de dollars. Musk en touche 24. Il monétise ce premier succès en créant X.com, qui fusionnera avec Confinity de Peter Thiel pour donner PayPal. Toujours aussi mauvais gestionnaire et manager, Musk se fait destituer du poste de PDG suite à une révolte des cadres de PayPal. Sous la nouvelle direction de Thiel, la start up se concentre sur le service de payement électronique. L’entreprise affiche un taux de croissance impressionnant, car les millions de dollars levés auprès des Venture capitalistes servent à “acheter” des clients en offrant 20 dollars à toute ouverture de compte. Cette croissance artificielle permet à l’entreprise de dominer la concurrence et d’atteindre une masse critique, avant d’être racheté 1,5 milliard de dollars par eBay en 2003.

Musk touche plus de 200 millions, qu’il réinvestit pour lancer SpaceX, dont les débuts sont financés à hauteur de plusieurs milliards de dollars par la NASA. Puis il investit dans Tesla et finit par prendre le contrôle de l’entreprise, s’attribuant le “master plan” rédigé par les fondateurs avant de conduire la société au bord de la faillite. Elle est sauvée par l’octroi d’un prêt fédéral par l’administration Obama, qui va permettre une introduction en bourse réussie. Le cours explose grâce au statut d’Elon Musk, qualifié de génie visionnaire par une presse éblouie par les succès de SpaceX et la communication mensongère sur l’imminence des Tesla “sans pilote”.

De telles réussites encouragent la fuite en avant du Capital risque. De moins en moins regardants et de plus en plus soucieux de ne pas passer à côté du « next big thing », les VC ont investi dans des individus loufoques ou grossièrement incompétents. Billy McFarland a levé des sommes considérables après avoir convaincu une brochette de mannequins et stars d’Instagram de promouvoir le Fyre Festival, un concert censé se tenir sur une île paradisiaque ayant appartenu à Pablo Escobar. L’évènement tournera à la crise humanitaire et McFarland ira cuver son hubris en prison, après avoir été reconnu coupable d’escroquerie. Adam Neumann, cofondateur de WeWork connu pour sa proportion à consommer des quantités déraisonnables d’alcool et de marijuana au bureau et à toute heure de la journée, parvint à convaincre les investisseurs de valoriser son entreprise à hauteur de 47 milliards de dollars avant que l’introduction en bourse ratée conduise au dépôt de bilan, dans ce que le Wall Street Journal qualifiera de plus gros fiasco boursier de l’histoire. Quant à Sam Bankman-Fried, le fait qu’il se présentait en survêtement à des rendez-vous avec les plus grandes agences de Capital-risque, où il se permettait de jouer à League of legends pendant sa présentation, ne l'a pas empêché de réaliser des levées de fonds impressionnantes.

Les entreprises qui ont réussi doivent souvent leur succès à l’accès illimité au cash des VC. Peter Thiel, cofondateur de PayPal et un des tout premiers investisseurs dans Facebook, explique parfaitement le mécanisme dans son best-seller « Zero to One ». Il affirme que « la concurrence, c’est pour les perdants » et que la réussite d’une entreprise tient dans sa capacité à atteindre une position de monopole susceptible de lui permettre de dégager une rente. S’il insiste sur l’innovation comme mécanisme permettant de dominer un marché (ou d’en créer un nouveau), il ne cache pas le rôle du cash des Capital risqueurs dans cette course de vitesse. L’exigence de croissance et de retour sur investissement explique aussi le développement rapide et la mise sur le marché effreiné des nouvelles technologies, sans réelle reflexion sur les impacts négatifs ou application d’un début de principe de précaution.

Uber constitue un exemple criant. L’entreprise s’est taillé une place de choix en proposant des courses radicalement moins chères que ses concurrents traditionnels. Comment ? En attirant les conducteurs par des mécanismes de primes et des commissions faibles d’un côté, et en proposant aux utilisateurs des réductions et offres spéciales de l’autre. Autrement dit, en vendant à perte. Uber a ainsi brûlé des milliards de dollars de capital-risque, puis continué en levant des dizaines de milliards sur les marchés via son introduction en bourse, avant de finalement augmenter ses prix et ses commissions. Au point de provoquer des mouvements de grèves parmi ses conducteurs. L’application avait indéniablement un côté pratique et innovant, mais était facilement reproductible pour les sociétés de taxis. Ce qui leur manquait, c’était les capitaux pour subventionner les chauffeurs et la volonté d’ignorer et violer les lois existantes. En Chine, Uber a rapidement été détrôné par des concurrents centralisant les sociétés de taxis sur des plateformes communes.

Le capital risque permet ainsi de prétendre avoir un modèle économique rentable jusqu’à ce que les perfusions de cash transforment l’illusion en réalité, voire permettent de modifier les lois à son avantage. D’où la fameuse devise “fake it until you make it”. La réussite (“make it”) pouvant s’obtenir aux dépens des investisseurs (“Fake it”). De nombreux entrepreneurs chanceux ont revendu au bon moment des entreprises qui n’ont jamais été rentables (Whatsapp) ou des start up vouées à l’échec, mais sauvées par un rachat miraculeux avant l’explosion de la bulle Internet, comme ce fut le cas pour Elon Musk, les deux fondateurs de Uber ou le futur cofondateur de Theranos. Devenus multimillionnaires avant d’atteindre la trentaine, ces entrepreneurs incroyablement chanceux se sont persuadés d’être de véritables génies, pour notre plus grand malheur.

“Move fast and break things”: fausses promesses vs externalités négatives

Parcequ’elle consomme énormément de matières premières, chaque Tesla ne permet d’éviter que 51 tonnes d’équivalent de C02 au cours de son cycle de vie, selon les propres chiffres de l’entreprise. À 50 000 dollars la voiture (en moyenne), cela donne un cout de réduction de CO2 de 1000 dollars la tonne, soit entre dix et quinze fois plus qu’un projet de capture et stockage de CO2. Les subventions sous forme de primes à l’achat étant généralement de l’ordre de 5000 à 7000 dollars, cela signifie que la puissance publique réduirait plus rapidement les émissions de CO2 en finançant entièrement des usines de capture et stockage de CO2 (CCS) plutôt qu’en subventionnant l’achat des Tesla. Du reste, Musk lui-même a récemment déclaré que “la révolution de la voiture électrique était inévitable, avec ou sans moi”. Tesla a absorbé des dizaines de millards de dollars de capital qui aurait pu être déployé plus virtueusement. En produisant des voitures électriques ultra-performantes, Musk a contribué à prolonger le modèle de la voiture individuelle et contraint les constructeurs automobiles à aborder la transition électrique en partant du principe que les performances doivent être comparables ou supérieures aux véhicules thermiques.

L’idée que ces voitures seraient bientôt autonomes a également conduit de nombreux élus locaux à renoncer ou retarder des projets d’investissement dans des transports en commun, en particulier aux États-Unis. Or, le développement de l’autopilote a provoqué des dizaines de décès, des centaines d’accidents et augmenté le risque de collision. Mettre sur la route des véhicules en incitants leurs clients à utiliser un système d’aide à la conduite faussement présentée comme un autopilote pourrait être qualifié de pratique criminelle, qui met en danger les vies des autres usagers, pas uniquement des clients de Tesla. Autrement dit, Tesla a surtout réussi à enrichir son principal actionnaire, tout en violant à d’innombrables reprises les normes environnementales et le droit du travail. L’entreprise s’est fait une réputation en matière d’harcèlement sexiste et raciste, sécurité abyssale et anti-syndicalisme primaire. Autant d’externalité négative et de pots cassés au nom du “progrès”.

Il s’agit d’une constante du capitalisme, et par extension, de la Silicon Valley. La poursuite de la croissance doit s’opérer envers et contre tout. Les innombrables externalités négatives sont laissées à la charge de la société et de l'environnement. Les trottinettes électriques proposées en libre-service constituent un exemple chimiquement pur : sans demander leur avis à personnes, ces start up ont commencé à joncher les grandes villes de ces curieux objets. Charge aux mairies de trouver le moyen de réguler le trafic, aux riverains de s’accommoder de cette nuisance, et à la sécurité sociale de prendre en charge les nombreuses hospitalisations.

La nouvelle course à l’Espace pourrait être citée comme exemple à priori diamétralement opposé. Elle bénéficie incontestablement aux entrepreneurs qui ont les moyens de privatiser le ciel. Mais pour le reste de l’humanité ? Il est de plus en plus difficile d’observer un ciel étoilé sans avoir la vue polluée par les constellations de satellites Starlink, qui gênent également les communications radios tout en fournissant internet à seulement 5 millions de clients. Le cout environnemental du tourisme spatial est sans commune mesure avec celui de l’aviation civile. Tout cela au nom de quoi ? La colonisation de Mars ?

Comme le notent Arnaud Saint-Marin et Irénée Régnauld dans leur Histoire de la Conquête spatiale (La Fabrique, 2024), la notion d’homme dans l’Espace n’avait rien d’évident aux yeux du grand public des années 1960. À moins de croire aux fables absurdes sur la terraformation de Mars, les vols habités sont encore moins justifiables aujourd’hui. Personne ne remet en cause l’exploration de l’Espace à l’aide des télescopes types Hubble, des sondes et des robots. Ni les bénéfices en termes d’avancées technologiques permis par cette exploration. Mais maintenir des hommes dans l’ISS, où deux expériences scientifiques sur trois visent à étudier les effets de la vie en apesanteur sur les astronautes eux-mêmes, donne l’impression de tourner en rond. Tout ça pour un cout initial de 150 milliards de dollars, qui fera pâle figure comparé au budget nécessaire à l’établissement d’une présence humaine sur Mars.

Rarement remis en cause, le narratif du progrès technologique comme fin en soit entraine des conséquences politiques désastreuses. Ne serait-ce qu'au niveau de l’argent public capté pour financer des projets inutiles, lorsqu’il n’est pas simplement redirigé dans les poches de véritables charlatans. En France, des collectivités locales ont financé à hauteur de dizaines de millions d’euros des paris absurdes sur l’Hyperloop. Le gouvernement français investit dans des start up proposant des NFT basées sur des cryptomonnaies et pond des rapports sur les opportunités offertes par la blockchain au lieu d’investir dans les hôpitaux et la transition écologique. Après avoir voulu faire de Paris le hub des crypto, Bercy rêve désormais d’un ChatGPT à la Française. Mais dans quel but ? À part enrichir une poignée de milliardaires sociopathes ralliés à l’extrême-droite, la finalité mérite d’être interrogée. Tout comme l’idée que ce “progrès” serait inévitable.

La résistance s’organise

En première approximation, le succès de la Silicon Valley peut se fondre avec le néolibéralisme. Le capitalisme prédateur des GAFAMS, adeptes de l’évasion fiscale et du commerce de nos données personnelles, s’inscrit parfaitement dans la marchandisation du monde et les circuits de production globalisés. Avant l’ubérisation, le modèle de production de la Silicon Valley se construisait déjà contre les travailleurs. Dans les années 1980, la révolution informatique est permise par la main-d’œuvre immigrée sous-payée et ne bénéficiant pas des protections syndicales ayant cours dans l’industrie traditionnelle. Les ingénieurs sont également considérés comme corvéables à merci, Steve Jobs et Bill Gates se faisant une spécialité de l’exploitation de leurs équipes jusqu’au burn-out. Lorsque la main-d’œuvre se renchérit, Apple et consorts délocalisent en Chine, où les conditions d’exploitation inhumaines provoquent des vagues de suicides. La Silicon Valley brille aussi par la faible part de femmes dans les entreprises et les multiples problèmes de sexisme, harcèlement et racisme qui y persistent.

Les multinationales de la Tech se donnent une image « cool » avec leurs campus extravagants où les employés peuvent manger gratuitement à la cafétéria, faire du sport, recevoir des massages et prendre des pauses babyfoot. Mais les repas sont servis tard le soir pour encourager les employés à travailler 12 heures par jour. Et par des ouvriers vivant à plus de deux heures de route, tant l’explosion des loyers rend le cout de la vie inabordable au plus grand nombre.

Face à ce modèle d’exploitation capitaliste 2.0, la résistance s’organise. Lorsque Google a trahi son mantra « Don’t do evil », des milliers d’employés ont organisé des débrayages et écrit des lettres ouvertes à la direction pour contester les projets les plus critiquables, comme ceux servant à la surveillance de masse pour le compte de l’armée ou les projets de rétablir une présence en Chine aux conditions du PCC.

Les chauffeurs Uber tentent d’obtenir le statut de salarié et les nombreux droits qui vont avec. Ils ont remporté des succès notables dans des villes aussi emblématiques que New York. Les pouvoirs publics peuvent, sous la contrainte, mettre des freins aux développements sauvages de technologies telles que les voitures autonomes et les trottinettes électriques, pour prendre deux exemples récents.

Enfin, face aux menaces incarnées par l’intelligence artificielle et la transition énergétique, des syndicats s’organisent et obtiennent des victoires. Le secteur automobile constitue un exemple inspirant. Les constructeurs historiques américains (Ford, GM et Chrysler-Stellantis, désignés sous le nom de « Big three ») comptaient profiter de la révolution électrique pour fermer des usines syndiquées dans le nord du pays et ouvrir de nouvelles usines d’assemblage de batteries dans le Sud, là où la protection syndicale est inexistante et les salaires bien plus bas. Mais la grève historique menée par l’UAW (United Automobile Workers – principal syndicat du secteur) a rebattu les cartes en obtenant un droit de regard et des capacités de blocage face au dumping social annoncé. La transition énergétique se fera avec les travailleurs ou ne se fera pas, selon les responsables syndicaux victorieux.

De même, les syndicats hollywoodiens SAG-AFRA et la Guilde des scénaristes (WGA) qui représentent respectivement 160 000 acteurs et 11 000 scénaristes ont mené une double grève de 4 et 5 mois pour obtenir, entre autres, des protections contre l’irruption de l’IA dans leurs métiers. Les accords obtenus prévoient également des primes pour protéger ces professions des conséquences néfastes du dumping social permis par le modèle de streaming développé par Netflix et copié par l’ensemble de l’industrie du divertissement. Le secteur du jeu vidéo est un autre terreau de lutte sociale particulièrement actif.

Toujours en matière d’IA, les nombreux procès intentés par des groupes d’artistes estimant s’être fait voler leur travail par les entreprises ayant utilisé leurs productions pour entrainer leurs algorithmes commencent à porter des fruits. L’adoption de logiciels de générations d’images ou de textes par les consommateurs ne semble plus à l’ordre du jour, les diverses entreprises technologiques étant contraintes de nous imposer une exposition à l’IA générative par la contrainte. Cette forme de résistance passive des consommateurs, peu pressés d’écrire des poèmes à leurs proches avec ChatGPT où de générer de fausses images de leurs vacances pour les partager sur Facebook, est le signe d’un manque d’enthousiasme vis-à-vis de ces technologies.

Plus récemment, les dockers de la côte est des États-Unis ont mené une grève éclaire et victorieuse en fermant tous les ports du littoral. Ils ont obtenu des hausses de salaire particulièrement conséquentes et des garanties contre le recours à l’automatisation.

Les sombres desseins de la Silicon Valley peuvent certainement être contraints ou stoppés. Le risque n’est pas tant que les technologies plus ou moins “fake” détruisent l’humanité ou nous transforment tous en chômeurs paupérisés. Mais qu’elles dégradent profondément les rapports sociaux, violentent le monde du travail, détruisent l’environnement et affaiblissent les démocraties. Pour l’intellectuel Evgeny Morosov, le solutionniste de la Silicon Valley ne déboucherait pas sur un technoféodalisme où les géants de la Tech s’accapareraient des rentes dans un jeu à somme nul, mais plus simplement sur une aggravation des problèmes liés au néolibéralisme : concentration des richesses et du pouvoir politique, destruction du bien commun et privatisation des sphères publiques (santé, éducation, Espace…) à des fins mercantiles, contre la démocratie.

La trumpisation éclair de la Silicon Valley et de ses leaders a surpris de nombreux observateurs et journalistes, qui s’interrogent sur le point de bascule ayant provoqué la “radicalisation” de ces génies de la Tech. Ils n’ont pas compris que leur supposé progressisme constituait une illusion de plus. Leur motivation profonde n’a jamais été de “changer le monde”, mais d’accumuler toujours plus de richesses et de pouvoir.

Éviter le type de futur vers lequel risque de déboucher “l’âge des fake Tech” nécessite de comprendre les nouvelles technologies pour ce qu’elles sont, les véritables risques qu’elles présentent et les objectifs et individus qu’elles servent. Au lieu de boire les paroles des représentants de la Silicon Valley, il est indispensable de remettre en cause leur narratif. Puis de s’organiser collectivement pour contrer les récits qui s’imposent dans les médias, démasquer les impostures et faire plier les industriels qui cherchent à faire passer leurs profits avant le bien commun. Cela peut prendre des aspects aussi divers qu’une résistance au déploiement de l’IA sur notre lieu de travail, le sabotage ou la simple déconnexion des réseaux sociaux les plus toxiques. Cette newsletter, qui vise à apporter un regard critique sur le récit imposé par la Tech, espère apporter une modeste contribution à ce combat.

Malcom Harris : “Palo Alto, : A History of California, Capitalism, and the World”

Biographie “ Steve Jobs” de Walter Isaacson

Autres sources principales :

Newsletter de Parix Marx (Disconnect), Brian Merchant (Blood in the Machine), Ed Zitron (Where’s your Ed at ?) et Garry Marcus (Marcus on AI); les deux biographies officielles d’Elon Musk; “Ludicrous, the unvarnished story of Tesla Motors” de Edward Niedermeyer; “Le mythe de l’entrepreneur”, de Anthony Galluzo; “Road to nowhere”, Paris Marx ; “En attendant les robots, de Antonio Cassilli”; “A city on Mars”, de Kelly Weinersmith et Zach Weinersmith ; “Une histoire de la conquête spatiale”, de Irénée Régnauld et Arnaud Saint Marin ; “No crypto” de Nastasia Hadjadji.

Merci pour cet article saisissant sur des questions qui m'obsèdent pas mal. Je le dis régulièrement, la Silicon Valley n'est absolument pas un espace structuré par la science, mais par la création de nouveaux moyens scientifiques (ou qui en ont l'apparence) d'extraction du capital. En ce sens, l'approche faussement libertaire et réellement réactionnaire des grandes fortunes de le tech est hyper-compatible avec les techniques mafieuses des magnats de l'immobilier et de la finance véreux - c'est pas un hasard s'ils prêtent tous allégeance maintenant à Trump.